关于Google Reader的关闭和云计算的未来

作者: physixfan//本文转载自http://www.wsmlby.info/wordpress/?p=54 ,欢迎大家到此页面上讨论!

作为一个铁杆Google 粉,先表个态: 就这样关闭Google Reader是Google重大的错误。但是抛去愤怒和失望,我觉得应该仔细想想这个事件背后的事情。

首先先听我从我寒假前的一个事情扯起。

话说我是一个非常喜欢为自己写工具的人.磨刀不误砍柴工。哪怕最后柴没砍到,可能已经搞出了好几套新版柴刀了。

作为大四学生,毕业论文是马上要面临的问题。

作为一个伪文艺Geek,写论文内容什么不重要,显然先要装X使用Latex. 可是寒假在即,回家又不想带电脑。如果只是用Word就直接放在Google Drive或者Dropbox里面然后回去同步一下就可以了。可是Latex的话,难道我回家在家里还要安装一套庞大的Latex? 出于很自然的想法,我在我的EC2服务器上写了一套在线Latex编译环境。登录自己的Dropbox,选择一个目录和一个.tex主文件,系统就会自己把整个目录下载下来并且编译然后返回一个PDF。

好了,这样一个在线(云)latex编译环境搭建好了。我可以用了。

可是如果别人也想用呢?

在这里我不会公布我开发的这个系统的网址。因为我的服务器太弱了扛不住大家去访问的。我使用的是Amazon的Ec2云服务,是按照计算能力付费的。本人穷Dios一个,买不起大服务器啊。

问题是,为什么我开发的系统我让大家用,我却要为大家使用的计算资源付费呢?

这是我要说的重点。

如果我是一家公司,并且我能为这套在线Latex编译环境找到一个商业模式,那没问题。但是我自己一个人写出来玩的东西,我根本没有将它变成一个能够盈利的玩意的抱负。说的绝一点,我自己做出来给自己用的,我自己觉得好就行了,为什么要让大家用呢?我基于分享精神放出来给大家用,我为什么还要为此付出代价呢?

好了,现在回到Google Reader事件上来。…

独裁者Physixfan ——一段悲伤的地球往事

作者: physixfan(一)

2100年,一个小村庄里,一个孩子正在他爷爷身边玩耍。在爷爷书架上的成千上万本书中,孩子看到了一本很特别的书,形如一块厚厚的白色板砖,标题处写着《An Introduction to Quantum Field Theory》。之所以说它特别,是因为——“爷爷,怎么这本书明明是英文的,可我却看不懂其中的任何一句话呢…?爷爷,你能给我讲讲这本书里说了些什么么?”

爷爷捋了捋胡子说,“这本书,我也看不懂。这是一本理论物理书。不光是我,这个时代,已经没有人能够看得懂物理书了。物理,已经是一门失传的学问了。”

孩子问道:“怎么会失传呢?”

爷爷扭头:“我。。我也不知道。。。”

孩子淘气着说道,“不可能不可能,你是村里最有名的历史学家,怎么可能不知道呢!”

爷爷仰头望向天空:“对这段历史的看法,曾经让我深陷政治不正确的泥淖。不过看你已经长大了,你应该有足够的判断力去听一下这段历史了。做好心理准备了么?这是一段悲伤的地球往事。”

(二)

2050年代,是人类历史的转折点。在这之前的几十年,人类文明达到了光辉的顶点:数学物理等基础学科的发展朝气蓬勃,人文社科也有自己的一席之地,人人安居乐业,丰衣足食,甚至对精神世界都有着相当高的追求。然而,这些,只是暴风雨前的宁静罢了。在一片祥和之中,有两个暴风雨的种子正在逐渐萌发。

第一个种子,是能源耗尽的问题。人类文明的空前发展,得益于对煤炭、石油的使用。然而,到了2050年代,石油已经濒临耗尽,探明的储量已经不够人类用10年了,人们逐渐的认识到一个问题的严重性:能源是越用越少的,可是人口以及对能源的需求却是一直不断的指数增长…当能源真的耗尽的时候要怎么办?地球上的这么多人口,在没有了化石能源的情况下,是无论如何也养活不了了…

曾经人们对受控核聚变还是有那么一丝希望的,只要受控核聚变一实现,人类文明的飞跃就绝不亚于当初学会使用火。可是讽刺的是:1950年,聚变专家们说,只要50年人类就可以使用聚变能;2000年,他们仍然说,只要50年就可以使用聚变能;2050年,他们依然说只需要50年就够了。。。事实上,在2010年代,政治家们就已经开始对聚变失去信心了,于是,对聚变的投入就越来越少,这样一来,聚变行业的进展就变得更加缓慢,政治家们就更加没有信心了。。。恶性循环之下,聚变永远就处在还需要50年的阶段了。

第二个种子,是社会的逆向淘汰问题。长久以来人类文明中就存在着一个这样的现象,就是经济越发达的国家或地区,他的生育率就越低。而到了21世纪中叶,这个问题就变得尤为突出了。受高等教育的人,基本都是快30了才开始繁殖后代,有很多Ph.D.甚至无法找到合适的对象而不生育,而且这些人基本都只生一两个孩子。与之相反的,很多又穷又懒的人却可能在不到20岁就开始生孩子,而且一生就是好多好多,他们不考虑生下来的孩子能不能给他们良好而教育良好的生活环境,他们就只是生很多孩子。后果就是,他们的孩子因为没有接受良好的教育,也变得跟他们一样又穷又懒然后再生很多孩子。随着时间的积累,优秀基因的人的比例就会变得越来越少。当民主社会中这样的穷人懒人变得足够多的时候,他们在选举中的话语权就变得很大,他们就开始要求更多的社会福利,让社会上优秀的人努力工作然后交很多税去救济这些懒人。

2050年代,这两个问题的积累到了临界值,这时候,出现了一个改变人类历史的人物——独裁者Physixfan。

(三)…

物理学中十大牛逼的思想实验

作者: physixfan在物理学中,有一类特殊的实验:它们不需要购置昂贵的仪器,不需要大量的人力物力,需要的只是有逻辑的大脑;而这种实验却可以挑战前人的结论,建立新的理论,甚至引发人们对世界认识的重新思考。这种实验就是传说中的思想实验。历史上的许多伟大物理学家,都曾设计过发人深思的思想实验,伽利略、牛顿、爱因斯坦便是其中的代表,这些思想实验不仅对物理学的发展有着不可磨灭的作用,更是颠覆了人们对世界对宇宙的认识。这篇文章将从易到难地介绍一下物理学历史上的几个著名思想实验。

1.惯性原理

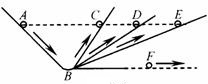

自从亚里士多德时代以来,人们一直以为力是运动的原因,没有力的作用物体的运动都会静止。直到伽利略提出了下面这一个家喻户晓的思想实验,人们才知道了惯性原理——一个不受任何外力(或者合外力为0)的物体将保持静止或匀速直线运动:

设想一个一个竖直放置的V字形光滑导轨,一个小球可以在上面无摩擦的滚动。让小球从左端往下滚动,小球将滚到右边的同样高度。如果降低右侧导轨的斜率,小球仍然将滚动到同样高度,此时小球在水平方向上将滚得更远。斜率越小,则小球为了滚到相同高度就必须滚得越远。此时再设想右侧导轨斜率不断降低以至于降为水平,则根据前面的经验,如果无摩擦力阻碍,小球将会一直滚动下去,保持匀速直线运动。

在任何实际的实验当中,因为摩擦力总是无法忽略,所以任何真实的实验都无法严格地证明惯性原理,这也正是古人没有得出惯性原理的原因。然而思想实验就可以做到,仅仅通过日常经验的延伸就可以让任何一个理性的人相信惯性原理的正确性,这一最简单的思想实验足以体现出思想实验的锋芒!

2.两个小球同时落地

仍是受亚里士多德的影响,伽利略之前的人们以为越重的物体下落越快,而越轻的物体下落越慢。伽利略在比萨斜塔上的著名实验人尽皆知,可是很多人不知道的是,其实在这之前伽利略已经通过一个思想实验证明了两个小球必须同时落地:

如果亚里士多德的论断是对的话,那么不妨设想把一个重球和一个轻球绑在一起下落。由于重的落得快而轻的落得慢,轻球会拖拽住重球给它一个阻力让它减速,因此俩球的下落速度应该会介于重球和轻球下落速度之间。然而,如果把两个球看成一个整体,则总重量大于重球,它应当下落得比重球单独下落时更快的。于是这两个推论之间自相矛盾,亚里士多德的论断错误,两个小球必须同时落地。

有了上述思想实验,实际上两个小球同时落地就已经不仅是一个物理上成立的定律了,而是在逻辑上就必须如此。在这个例子中,思想实验起到了真实实验无法达到的作用:即便在我们高中所学的牛顿引力理论不适用的情形,两个小球同时落地依然是成立的!后面我会讲到广义相对论中的等效原理,这个思想实验在逻辑上的必然成立是爱因斯坦总结出等效原理的关键因素。

…宇宙间时空分辨率的极限——普朗克长度和普朗克时间

作者: physixfan/*在《套套神教圣经·创世纪》里,我提到了空间最小单元普朗克长度和时间最小单元普朗克时间的说法,估计很多人不知道这是什么意思,故写此文来科普一下。本文不需要学过量子场论等高端课程就可以阅读 只要不求甚解即可…*/

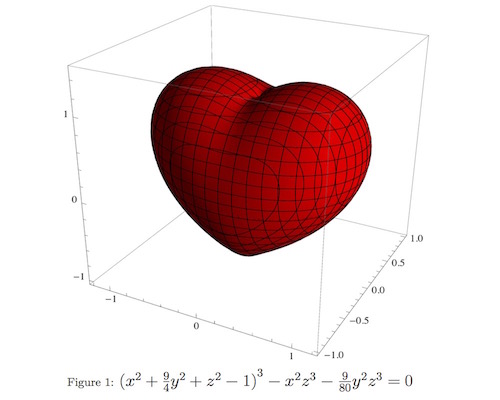

我要是说,在我们真实生活的宇宙里,时空其实是分立的而不是连续的,也许很多人会感到很惊异觉得这是一种科幻。但是一部分激进的理论物理学家的确是这么认为的,我也很认同这种观点。分立的时空格子的尺度,被称作普朗克长度和普朗克时间。首先给出它们的表达式和大小吧:

普朗克长度:$$\ell_P =\sqrt{\frac{\hbar G}{c^3}}\approx 1.616199 (97) \times 10^{-35}m$$

普朗克时间:$$t_P=\sqrt{\frac{\hbar G}{c^5}} \approx 5.39106(32) \times 10^{-44}s$$

其中\(\hbar\)是普朗克常数,c是光速,G是万有引力常数。没错,普朗克长度和普朗克时间的表达式,正是由宇宙间最基本的三个常数组合而成的具有长度、时间量纲的物理量。高中时候就见过这个看起来很神奇的表达式,不过一直不知道其物理含义到底是什么,为什么就可以代表时空的最小分辨率。直到今年上的量子场论和物理宇宙学两门课让我略懂了其物理内涵。

首先要知道的是,目前描述我们这个宇宙的最基本最底层的理论之一是量子场论,而我们有很充分的理由相信,量子场论里存在一个物理的能量截断,即量子场论只有在能量低于这个截断能量的时候才有意义。这一段后半部分的内容直接摘抄自刘川的量子场论讲义:对于一个有相互作用的量子场论来说,由于量子涨落的“虚过程”可以在任意能动量发生,因此,如果理论不存在某种能动量截断,那么由于长是互相作用的,一个低能动量的模式就可以通过虚过程与无穷高能动量的模式发生相互作用,这就造成了场论中的“紫外发散”(即计算得到的结果是无穷大)。而如果量子场论中存在一个物理的能动量截断,它就可以保证所有的量都不发散。这个截断的具体形式其实对于远低于截断能标的物理来说并不重要,因为低能区的物理对截断的形式并不敏感。重要的是,这个截断是存在的,而且它是相互作用量子场论不可或缺的组成部分。…

【公告】网站新域名 physixfan.com

作者: physixfan【公告】本网站已经启用新域名 physixfan.com 。与此同时,为了保证读者方便,以前一直使用的域名 eaglefantasy.com 仍将继续使用,通过这两个域名的任意一个都可以毫无障碍的访问本网站。不过仍然建议将书签改为新域名 谢谢!

/************************我是啰嗦的分割线***********************/

改ID这件事儿是一件非常麻烦的事儿:以前的ID eaglefantasy 已经在网上产生了一定的影响力,而且好多网站的ID是改不了的。不过我仍然狠下心来打算把自己的主ID换成physixfan,理由主要是有两个:1.经常有人问我eaglefantasy是什么意思,包括国外的教授,每次有人问我我都感觉不太好回答,因为这个ID当时起的时候年纪还比较小智力不太够 的确显得有些随意。2.新想出来的ID physixfan 让我非常满意。

physixfan有两重含义:1. 在读音上physix=physics,而physics fan则是物理迷的意思,这与我的个性高度相符;2.我的姓名的正式英文写法是X. Fan,正是新ID里的最后四个字母。

换ID真的是一件特麻烦的事儿。最难搞又最重要的有两个:邮箱 和 这个网站的域名。邮箱我打算等我明年到了美国之后接触的是全新的人了再彻底改到新邮箱physixfan at gmail.com,在此之前仍然用旧邮箱。网站域名我现在是这样弄的:买了新域名physixfan.com并且把它解析到了我的虚拟主机之后,把原来主机上的eaglefantasy.com文件夹改名为physixfan.com,然后又新建了一个名为eaglefantasy.com的“符号链接”,把它指向physixfan.com文件夹。如此以来,两个域名就都可以畅通无阻顺利的访问同样的内容了。不知道这样做之后会不会遇到什么BUG 如果有比较懂的同学知道这样做有BUG请告诉我!

以后大家再在任何一个网站上看到一个叫physixfan的ID,知道那是我就好..谢谢了!

/***update***/

以前一直使用中文签名档“细推物理须行乐 何用浮名绊此身…”。这是杜甫的一句诗。虽说不太喜欢直接引用别人的话当我自己的签名档,不过这句话实在是说的太霸气了…后来因为越来越多的使用英文网站,我就开始考虑英文签名档那里写怎样一句话比较好。想了一段时间,今天大概想出来了一句比较满意的:

Life is complex: struggle is real, and happiness is imaginary.

估计以后在英文网站上就用这个签名档了!…

套套神教圣经·创世纪

作者: physixfan1:0 起初,神创造宇宙。

1:1 奇点是空虚混沌,一切物理定律都不适用,它只是物理定律的初始条件。

1:2 神说,宇宙需要时空作为背景,于是就创造了时空。神是用计算机计算宇宙的,所以时空必须是离散的。神把空间的最小单元称作普朗克长度(1.6*10^-35m),时间的最小单元称作普朗克时间(5.4*10^-44s)。

1:4 神发现,为了让宇宙形成缤纷多彩的面貌,时空只能是3+1维的。

1:4 神说,对称是美的。于是神让这个宇宙满足时间平移对称性、空间平移对称性、空间转动对称性等等,于是能量、动量、角动量等等是守恒的。

1:5 神说,为了避免计算时需要同时处理无穷多的数据,宇宙间必须存在信息传递速度的上限。神把这个数值规定为c=299792458m/s。

1:6 神说,

\[\nabla\cdot\mathbf{E}=\rho/\varepsilon_0\]

\[\nabla\times\mathbf{E}=-\frac{\partial\mathbf{B}}{\partial t}\]

\[\nabla\cdot\mathbf{B}=0\]

\[\nabla\times\mathbf{B}=\mu_0\mathbf{J}+\varepsilon_0\mu_0\frac{\partial\mathbf{E}}{\partial t}\]

于是就有了光。

1:7 神看光是好的,就让光速等于宇宙间信息传递的速度上限c,并且让之永远不变,不随参照系的改变而改变。

1:8 神希望宇宙生生不息,不断加速膨胀,于是创造了暗能量。于是光和暗分开了。

1:9 有光明,有黑暗,这是头一日。…