我对中美关系的一点浅见

2020年是一个不同寻常的年份。无数的大事冲击着我们的生活,让众多的朋友们患上了“政治性抑郁”。5月29日,美国白宫发布了一项专门针对中国留学生的公告,让众多在美国读理科PhD的朋友们对自己的前途感到担忧。其实不光是对我们这种在美国留学生活的人,我个人认为,对所有中国人来说,在接下来的二三十年内,中美之间的关系都将是对其命运影响最大的事情之一。于是对于中美关系接下来走向的预判,也就自然是一件极其重要的需要思考的事了。这篇文章我就来谈谈我的一点幼稚的浅见。

相对崛起的中国和相对衰落的美国

如果要问过去的30年世界的权力构成是什么样的,那答案毫无疑问就是我们中学政治课本里说的“一超多强”:美国是世界上唯一的超级霸权,世界的和平靠美国维系,而美国自身也从这个由它主导的全球统一市场中获取利益。

但是其实我认为这个体系从一开始就注定是不稳定的,美国从这个体系中获取的利益并不足以覆盖它在军事上的付出(这点可能和很多中国网民的观点不一样),换句话说就是全世界都在某种意义上占美国的便宜。而其中获益最大的,就是中国。

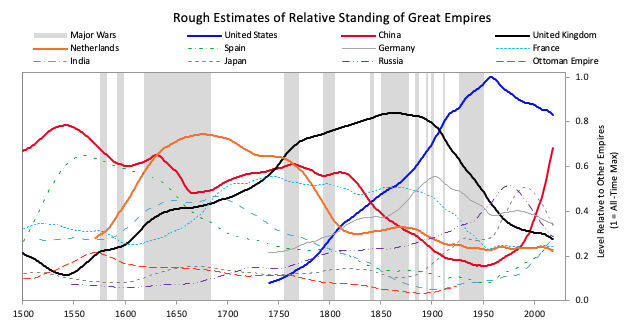

下图是 Ray Dalio 通过研究画出的一张图,每一条线代表一个国家在世界上的相对影响力。其中蓝线是美国,红线是中国。

图片来源:The Changing World Order by Ray Dalio, Chapter 1: https://www.linkedin.com/pulse/chapter-1-big-picture-tiny-nutshell-ray-dalio/

可以看见,美国在世界上的相对影响力实际上是上世纪六十七十年代左右达到了顶峰,之后就一直在缓慢下降了(注意美国的绝对实力肯定仍然在上升的,只是相对实力在下降)。而中国那条线则非常引人注目,自从改革开放以来,中国在世界上的相对影响力就一直在以一个陡峭的趋势在上升。

实际上即使不看 Ray Dalio 的分析,单从GDP总量上来说,也能看出二者的趋势。下图是世界银行的GDP总量图,可以看出中国和美国的相对差距在迅速缩小:

在2019年,中国的GDP总量大约是 14.2 Trillion USD,而美国的GDP总量大约是 21.2 Trillion USD,中国的GDP总量已经从三十年前的一穷二白,变成了达到了美国的大约67%。中国已经是毫无争议的世界第二了。

以前的世界第二都怎么样了?

上一个世界第二,是日本。后来发生的事情大家都知道了,美国用了一系列手段打破了日本的自然发展,日本随后陷入了“失去的二十年”(现在大概是失去的三十年了)。

再上一个世界第二,是苏联。后来发生的事情大家也都知道了。

值得一提的是,日本的GDP总量最高的时候达到了美国的约71%(1995年),实际上在达到了60%左右的时候美国的制裁措施就已经开始了;苏联的GDP总量最高的时候达到了美国的约一半(1980年代)。

也就是说,以历史为镜,现在的中国从GDP总量上来看,已经达到了威胁到了美国的地步了。我认为美国政府绝对不会容忍中国继续正常发展,以至于按照GDP随时间变化的曲线外推的话可以在几十年后GDP总量超过美国。

因此我认为美国政府开始遏制中国的发展已经是历史的必然了,并不是中国是否选择韬光养晦就能左右的了,也不是哪个总统的个人意志所能主导的。遏制中国的发展,已经成了美国共和党和民主党为数不多的可以达成一致的议题了。

有一个词叫“修昔底德陷阱”,就是专门描述这个现象的:一个新崛起的大国必然要挑战现存大国,而现存大国也必然会回应这种威胁,这样战争变得不可避免。我认为在当今这个时代,中美都有足以灭掉全人类的核武器,对土地的争夺也不再像农业社会那样有吸引力,那么中美之间的打到对方本土的全面战争是不可能发生的。但是我认为在经济和国际关系方面的较量,以及在一些周边地区的局部战争,却是非常有可能发生的。

中美各自想要的是什么?

…华为/中国的出路 – 自由软件?

在这华为被Google/美国政府封锁的时候大家要意识到哪怕是在美国都有不少人意识到了诸如Google这种强大的怪物的威胁有多大。下文就是一篇经典文章https://www.gnu.org/proprietary/malware-google.en.html?from=timeline&isappinstalled=0。对策如何?完全开源、自由、无国界的软件之路也许可以一试。欧洲真的就不怕美国哪天制裁到自己头上吗?得道多助失道寡助。如果以举国之力帮助类似GNU/Linux的开源项目添砖加瓦并建设生态免费开放给全世界一起用相信会有不少同道中人来一起帮忙。…

被喷有感

前几天我们的信用卡博客因为发了点有争议的话题被喷的好惨。感慨一下:在网上 哪怕是教大家省钱/赚钱的内容 都会整天被喷。写早了被喷 写晚了被喷 写也被喷不写也还是会被喷。幸好我也算是那种心比较大的不太care被喷的人吧…

虽然有大佬建议我们网站要积极控评 不过出于我的哲学我还是把有点信息量的评论都留着了 只删了偶尔几个纯谩骂的。既然我特别讨厌国内做了点啥不好的事儿然后一讨论就要删帖的环境 就不准备删除我们这批评的评论。

有时候在想,我是不是该在网上经营一个利欲熏心、无恶不作、毫无道德底线的奸商人设。这样大家忽然发现我有时候还是有点良心的 就会好感++ 😂 看川普那样的人 即使再爆出来逃税或者搞小三之类的丑闻 估计都不会影响他在群众中的形象 因为本来就已经低到没法再低了;然而假设桑德斯这样的候选人出点丑闻 估计影响还是蛮大的。…

地理知识小题

看到有人说美国人对美国之外的世界认知特别匮乏… 我觉得,人们对自己关心的东西以外的世界无知是很正常的一件事吧… 我来出些小题目 大家可以看看如果不靠Google自己能做对多少?

美国地理知识篇

- 华盛顿州 Washington (WA) 在美国的哪个方位?

A. 东南; B. 西南; C. 东北; D. 西北.

- 伊利诺伊州 Illinois (IL) 的首府是哪个城市?

A. 芝加哥 Chicago; B. 斯普林菲尔德 Springfield; C. 香槟市 Champaign; D. 罗克福德 Rockford.

- 加州 California (CA) 首府是哪个城市?

A. 旧金山 San …

如何导出微信(包括朋友圈)数据 — 利用欧盟GDPR法案带来的权利

【更新】据很多人的数据点,现在微信似乎已经不让更换成欧盟手机号了,这个路子很可能已经死了。

在这个时代,数据就是生产资料。有了用户的数据,可以匹配精准的广告推荐给用户,可以训练AI算法,可以从大数据中挖掘出各种有利可图的东西:这些直接给企业带来了实实在在的利润。然而,一个显而易见的矛盾是,数据这个生产资料,是用户产生的,却不属于用户,起码在中国大陆和美国都是如此。想要把一个网站上属于自己的数据导出出来然后导入另一个网站或者自己的网站?抱歉,没有这个选项。拥有数据主权的大公司们,规模变得越来越巨型,利润越来越大,态度越来越漠视用户,然而用户们获得了什么?

欧盟的 GDPR (General Data Protection Regulation) 法案就旨在改变这一现状。此法案已经在2018年5月25日生效。这个法案包括的内容众多,其中跟本文相关的一点是:只要一个公司在欧盟经营,那么它必须给用户提供导出数据的选项。

虽然大家一般认为微信是个中国的产品,但是我们发现微信并没有退出欧盟市场,因此它选择了遵守GDPR法案。这就给我们带来了导出微信数据的可能性!本文将详细描述如何导出微信数据。

如果你有心,很可能仔细的找过微信有没有导出数据的按钮,那么身在中国大陆和美国的用户们很可能会发现:根本没有。这是因为GDPR法案的管辖范围只在欧盟,而且微信非常鸡贼的把这个导出数据的功能只开放给了欧盟用户。于是现在的关键问题就变成了:如何让微信认为我是欧盟用户?

经过试验,我发现,微信判定一个用户是否是欧盟用户的关键因素,是绑定的手机号属于哪个国家!

那么接下来的问题就是,如何获得一个欧盟的手机号。可以确定的是,想在微信绑定一个手机号,不可以随便填写,因为需要收验证短信。市面上有不少做这个服务的,我自己用的是一个叫 Dingtone 的APP,大概只需要几刀左右的价格就可以拥有一个其他国家的手机号。这是我的refer链接:

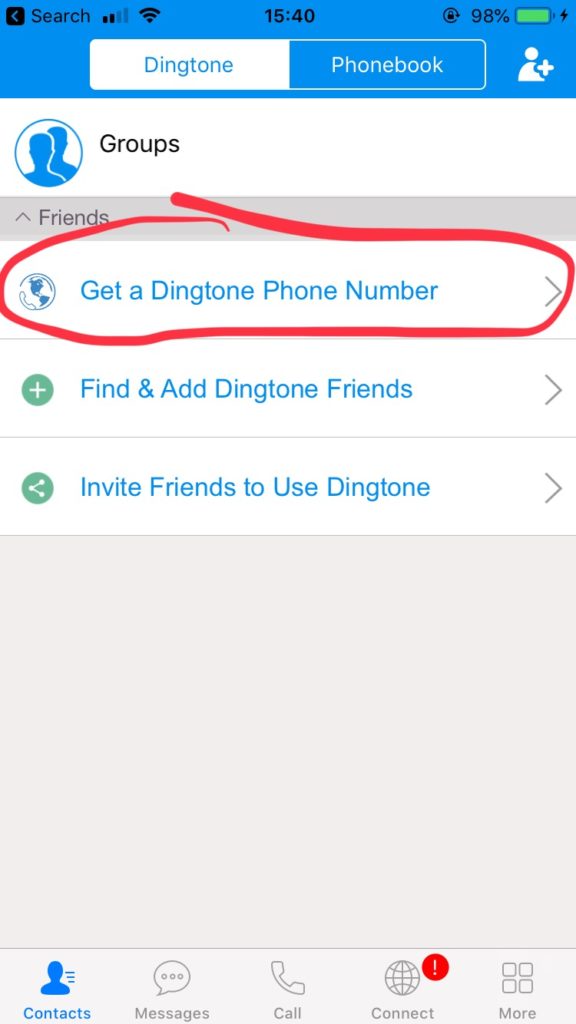

下载安装好 Dingtone 之后,选择 Get a Dingtone Phone Number:

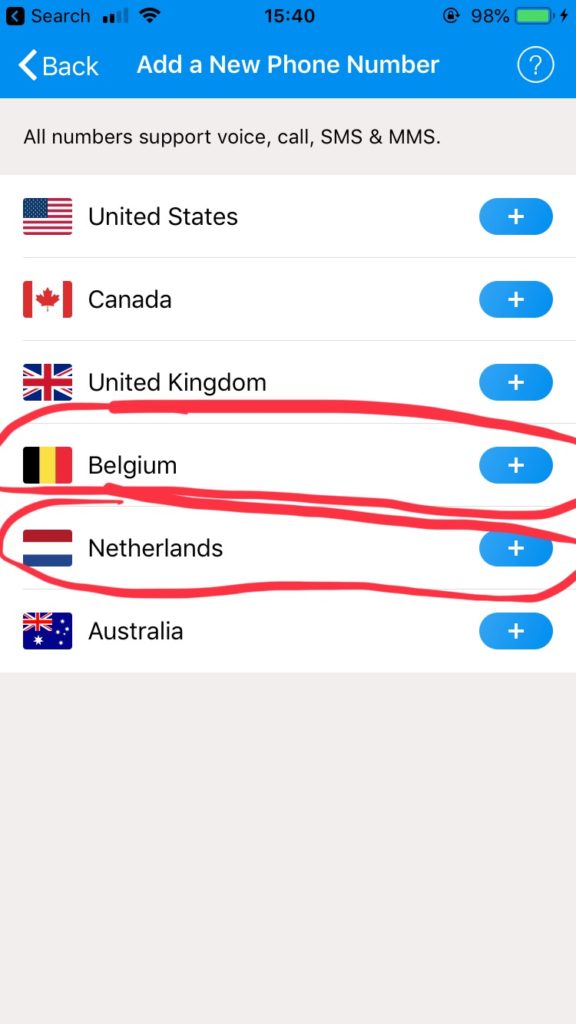

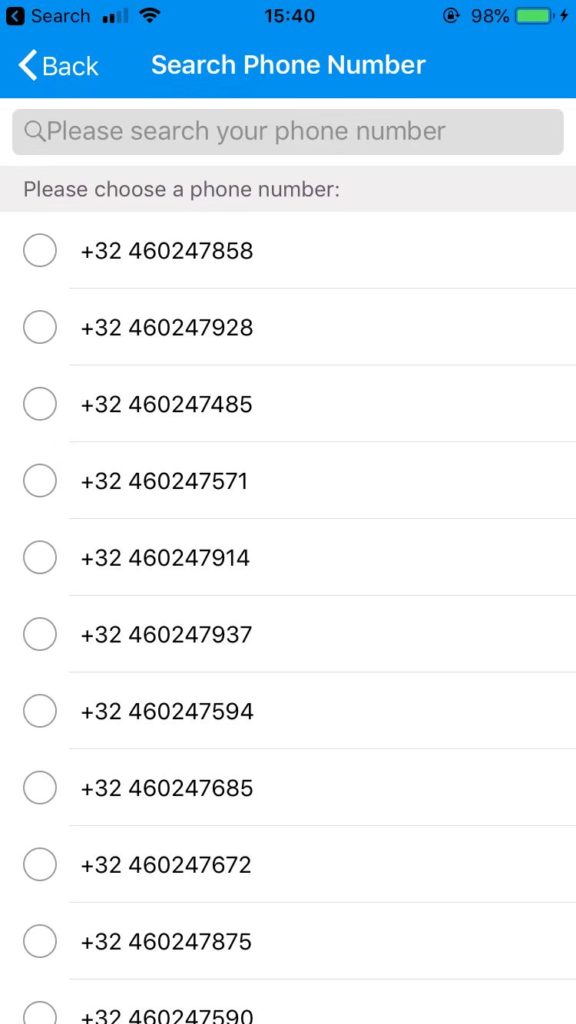

下图是它支持的国家列表,其中 Belgium(比利时)和 Netherlands(荷兰)是对我们有用的欧盟国家。

选择了比利时之后,可以看到很多可选的手机号,选择一个就可以进行接下来的步骤了。

有了手机号,就可以开始在微信上去掉原来的手机号、绑定新手机号了。具体位置在微信的:设置 – 账号与安全 – 手机号。在这里更换绑定的手机号即可,这里不详述了,只要你能收到验证码就应该可以绑定成功。

在成功绑定欧盟手机号之后,就可以找到下载数据的按钮了,具体位置在微信的:设置 – 账号与安全 – 更多安全设置 – 导出个人数据,如图:…

细数一下那些不是“主权国家”的“国家和地区”

波多黎各是主权国家还是属于美国?

马绍尔群岛是主权国家还是属于美国?

牙买加是主权国家还是属于英国?

开曼群岛是主权国家还是属于英国?

圣基茨和尼维斯是主权国家还是属于英国?

阿鲁巴是主权国家还是属于荷兰?

格陵兰是主权国家还是属于丹麦?

虽然中国人人都知道香港澳门台湾是属于中国的,但是一般来说对其他国家的情况就没那么了解了,能正确回答出上述问题的中国人恐怕寥寥无几。主要原因是,很多地图上标注的其实是“国家和地区” (Countries and Regions),而不是“主权国家” (Sovereign State)。这件事勾引起了我的一个好奇心:“主权国家”和“国家和地区”的数量是有差别的,那么世界上到底有哪些不是“主权国家”的“国家和地区”呢?“主权国家”的概念暂且根据联合国的认可来计算,有193个成员国+2个观察员(Holy See 梵蒂冈 和 State of Palestine 巴勒斯坦),一共195个。而根据 ISO 3166,“国家和地区”共249个。也就是说,共有54个“国家和地区”不属于“主权国家”。为了找到这54个“国家和地区”,我比对了一下这两份清单,见这里。

下面我就来细细数一下他们都是什么情况:

中国的特别行政区

这一类大家肯定都很熟悉了,包含以下三个:

- Hong Kong 香港

- Macao 澳门

- Taiwan, Province of China 台湾(中国的一个省)(注:大家别嫌我啰嗦,在